緑内障は視神経が障害され、視野が狭くなる病気です。初期には自覚症状がほとんどなく、気付いたときには進行しているケースが多いのが特徴です。40歳以上の20人に1人が発症するといわれており、日本では、失明する原因の1位でもあります。年齢や体質によって発症リスクが異なり、誰にでも起こりうる病気です。

緑内障を防ぐためには、リスク要因を知り、日常的に目の健康を意識することが大切です。この記事では、緑内障の発症リスクが高まる要因や早期発見の重要性について詳しく解説します。緑内障が気になる方や、家族に緑内障の患者さんがいる方は、ぜひチェックしてみてください。

緑内障とは

緑内障というと目の病気というイメージがありますが、実際にはどのような病気なのかわからないという人もいるでしょう。ここではまず、緑内障の定義や発症のメカニズム、進行するとどうなるのかについて詳しく解説します。

緑内障というと目の病気というイメージがありますが、実際にはどのような病気なのかわからないという人もいるでしょう。ここではまず、緑内障の定義や発症のメカニズム、進行するとどうなるのかについて詳しく解説します。

緑内障の定義

緑内障とは、眼圧(目の形状を維持するための一定の圧力)が原因で視神経が障害され、視野(見える範囲)が徐々に狭くなっていく病気です。40歳以上の20人に1人は緑内障を発症しているという報告もあり、決して珍しい病気ではありません。 一方で、中途失明の原因の約25%が緑内障であり、国内での失明原因としては第1位を占めています。早期に発見し、適切な治療を行うことが、失明を防ぐために重要です。

緑内障が発症するメカニズム

緑内障の発症には、眼圧が重要な役割を果たしていますが、『眼圧が高い=必ず緑内障になる』というわけではありません。視神経の強さには個人差があり、同じ眼圧でも発症する人としない人がいるためです。しかし、眼圧が高ければ高いほど発症リスクが上がることは確かです。

眼圧の値には、房水(眼内を満たす透明な水)の量が深く関係しています。房水は目の中を循環しながら栄養を供給し、老廃物を排出する役割を担っていますが、何らかの原因で房水の出口である排出路(線維柱帯やシュレム管)が詰まったり、働きが悪くなったりすると、房水がたまって眼圧が上がります。

また、房水のとおり道である隅角が狭い場合には、急激に眼圧が上昇する閉塞隅角緑内障を発症するリスクが高まります。一方で、隅角が開いている状態で排出がうまくいかない開放隅角緑内障も存在し、このタイプはゆっくりと進行するため、自覚症状が出にくい特徴があります。

眼圧管理は視神経へのダメージを抑えるうえで重要であり、適切な眼圧を保つことで緑内障の進行を遅らせることができます。しかし、眼圧だけでなく、遺伝的要素や加齢、一部の疾患や薬物の使用なども発症リスクを高める要因となります。

緑内障が進行するとどうなるのか

緑内障は進行性の病気であり、放置すると徐々に視野が狭くなっていきます。特に初期段階では自覚症状が乏しく、気付かないうちに進行しているケースがほとんどです。

進行すると、視野が欠けた部分がぼやけて見えるようになり、最終的には失明に至ることもあります。ただし、失明に至るまでには長い時間がかかることが多く、早期に治療を開始すれば進行を遅らせ、視力障害を防ぐことが可能です。

なかでも、慢性緑内障はゆっくり進行し、気付きにくいため、検診での発見がとても重要です。

一方で、急性緑内障は眼圧が急激に上がり、眼の痛みや充血、頭痛、吐き気などの症状が現れるため、早急に医療機関を受診しなければなりません。特に急性発作が起こると短期間で視力が失われるリスクがあるため、異変を感じたらすぐに眼科を受診することが必要です。

緑内障は何歳から発症する?

緑内障というと中高年の病気というイメージがありますが、実際には若年層にも発症するケースがあります。年齢を重ねるにつれてリスクが高まることは確かですが、若い世代でも安心できるわけではありません。ここでは、緑内障が発症しやすい年齢やリスクについて詳しく解説します。

緑内障というと中高年の病気というイメージがありますが、実際には若年層にも発症するケースがあります。年齢を重ねるにつれてリスクが高まることは確かですが、若い世代でも安心できるわけではありません。ここでは、緑内障が発症しやすい年齢やリスクについて詳しく解説します。

緑内障を発症しやすい年齢

緑内障は40歳以上の5%、60歳以上では1割以上の患者さんがいるとされており、加齢とともに発症リスクが高まる病気です。特に60代以上の方では、その割合が一気に増える傾向にあり、眼科検診の重要性が増してきます。

緑内障が進行すると視力を失う可能性があるため、年齢に応じた定期検査が欠かせません。40歳を過ぎたら一度眼科で検査を受け、異常がなくても定期的にチェックすることが大切です。

緑内障の発症リスクが高まる年齢層

眼の病気は加齢とともに発症や進行のリスクが高まりますが、特に急性緑内障発作の場合、60代以上で遠視の方が発症しやすいとされています。遠視の人は隅角が狭くなりやすく、これが閉塞隅角緑内障のリスクを高める要因となります。

さらに、白内障の発症や進行も隅角を狭める原因となるため、白内障を持つ高齢者は特に注意が必要です。白内障と急性緑内障発作が重なると、急激に眼圧が上がり、失明に至るリスクが高まります。

定期的に眼科を受診し、白内障や緑内障の進行具合をチェックすることで、リスクを減らすことができます。特に60代を過ぎたら、視力に異変を感じなくても検診を欠かさないようにしましょう。

20代や30代の緑内障リスク

若年層であっても、緑内障が発症するケースは少なくありません。20代や30代だからといって、緑内障が発症しないわけではなく、進行速度や失明リスクも年齢に関係なく同じです。

若年層の緑内障には明確な原因がないことが多いものの、いくつかのリスク要因が指摘されています。遺伝や強度近視、喫煙習慣がその代表です。特に親兄弟に緑内障の患者さんがいる場合や、近視が強い人は、若い世代でもリスクが高まるため、注意が必要です。

また、喫煙は血管を収縮させて眼圧を上昇させたり、視神経の栄養供給を妨げたりするため、緑内障の発症リスクを高める可能性があります。禁煙は眼の健康を守るためにも効果的な予防策の一つです。

眼の異常を感じなくても、定期的な眼科検診を習慣づけることが大切です。特に家族に緑内障の人がいる場合は、早めのチェックを心がけましょう。

緑内障が発症しやすい人の特徴

緑内障は特定の条件や要因を持つ人に多く発症する傾向があります。ここでは、緑内障が発症しやすい人の特徴について解説します。

緑内障は特定の条件や要因を持つ人に多く発症する傾向があります。ここでは、緑内障が発症しやすい人の特徴について解説します。

年齢が40歳以上の人

緑内障は加齢とともに発症リスクが高まる病気であり、特に40歳を過ぎると注意が必要です。日本人の場合、40歳以上の約5%、60歳以上では10%以上が緑内障を発症していると報告されています。

加齢によって房水の流れが悪くなり、眼圧が上昇しやすくなることが原因と考えられています。40歳を超えたら定期的な眼科検診を受け、異常がないかを確認することが大切です。

緑内障の家族がいる人

遺伝的な要因が関与しているため、家族に緑内障の人がいる場合、そのリスクが高まります。特に親や兄弟が緑内障を発症している場合は、自分自身も発症しやすいとされています。家族歴がある人は、早い段階から眼科検診を受けておくことをおすすめします。

眼圧が高い人

眼圧が高いと視神経に負担がかかり、緑内障を発症しやすくなります。正常眼圧でも発症するケースはありますが、眼圧が高ければ発症リスクが上がることは確かです。眼圧が上がる原因として、房水の流出障害や循環不全が挙げられます。眼圧が高いと診断された場合は、治療や定期的な経過観察が必要です。

強度近視の人

強度近視の人は眼球が伸びて視神経が引っ張られるため、緑内障リスクが高まります。特に近視度数が強いほど眼圧が上がりやすく、視神経が損傷しやすい状態になります。また、近視があることで眼底の構造が弱くなり、視神経にかかるストレスが大きくなることも影響します。

糖尿病や高血圧の人

糖尿病や高血圧があると血管の状態が悪化し、視神経への血流が不足することで緑内障リスクが高まります。特に糖尿病網膜症や高血圧性網膜症を合併している場合は注意が必要です。血糖値や血圧のコントロールが不十分だと、視神経へのダメージが加速し、失明リスクが上がります。生活習慣を見直し、内科とも連携しながら目の健康管理を心がけましょう。

喫煙やストレスが多い人

喫煙は血管を収縮させ、眼圧を上昇させることで緑内障リスクを高めます。また、喫煙により酸化ストレスが増え、視神経のダメージが進行しやすくなります。さらに、ストレスそのものが眼圧を上げる要因となるため、精神的な負担が多い人もリスクが高まります。

緑内障を早期発見する重要性

緑内障は進行すると失明に至るリスクがあるため、早期発見が極めて重要です。しかし初期の段階では症状がほとんどないといわれているため、自覚が遅れやすい病気でもあります。ここでは、緑内障を早期に発見する重要性について解説します。

緑内障は進行すると失明に至るリスクがあるため、早期発見が極めて重要です。しかし初期の段階では症状がほとんどないといわれているため、自覚が遅れやすい病気でもあります。ここでは、緑内障を早期に発見する重要性について解説します。

初期の緑内障は症状が少ない

緑内障は40歳以上の20人に1人が発症するといわれていますが、その多くの方が自分が緑内障であることに気付いていません。実際に眼科を受診し、緑内障と診断されても、驚くケースが多々あります。視力が悪くなく、よく見えている状態で、車を運転することにも支障がないため、まさか自分が緑内障だとは思わないのです。 自覚しにくい理由として、緑内障は一般的に周辺の視野から徐々に欠けていくため、中心視野が残っている限り、生活に支障が出にくいことが挙げられます。さらに、両目で見ている場合、お互いの視野を補完するため、欠けている部分を脳がうまく補正してしまいます。そのため、片目ずつ検査しない限り異変に気付きにくいのです。

末期になって中心視野が欠けてくると、初めて見えづらいと感じるようになります。しかし、その段階では重症の緑内障に進行しているため、治療が難しくなるケースが少なくありません。

自分でできる緑内障のセルフチェック

緑内障を早期に発見し、予防や進行を食い止めるためには、日頃から目の状態をチェックする習慣が大切です。病院に行く時間が取れない方には、セルフチェックをおすすめします。

『緑内障 セルフチェック』と検索すると、多くの眼科や医療機関のWebサイトでチェック方法が紹介されています。これらのページでは、片目ずつ視野を確認することで、視界が欠けている部分や暗く見える部分がないかを確かめられます。

セルフチェックの結果、視野に欠けがあったり、暗く見える部分があったりする場合は、すぐに眼科医の診察を受けることが大切です。ただし、セルフチェックはあくまで簡易的な方法であり、しっかりとした診断ができるわけではありません。定期的な眼科検診を受けることで、早期発見と早期治療につなげましょう。

緑内障の眼科での検査方法

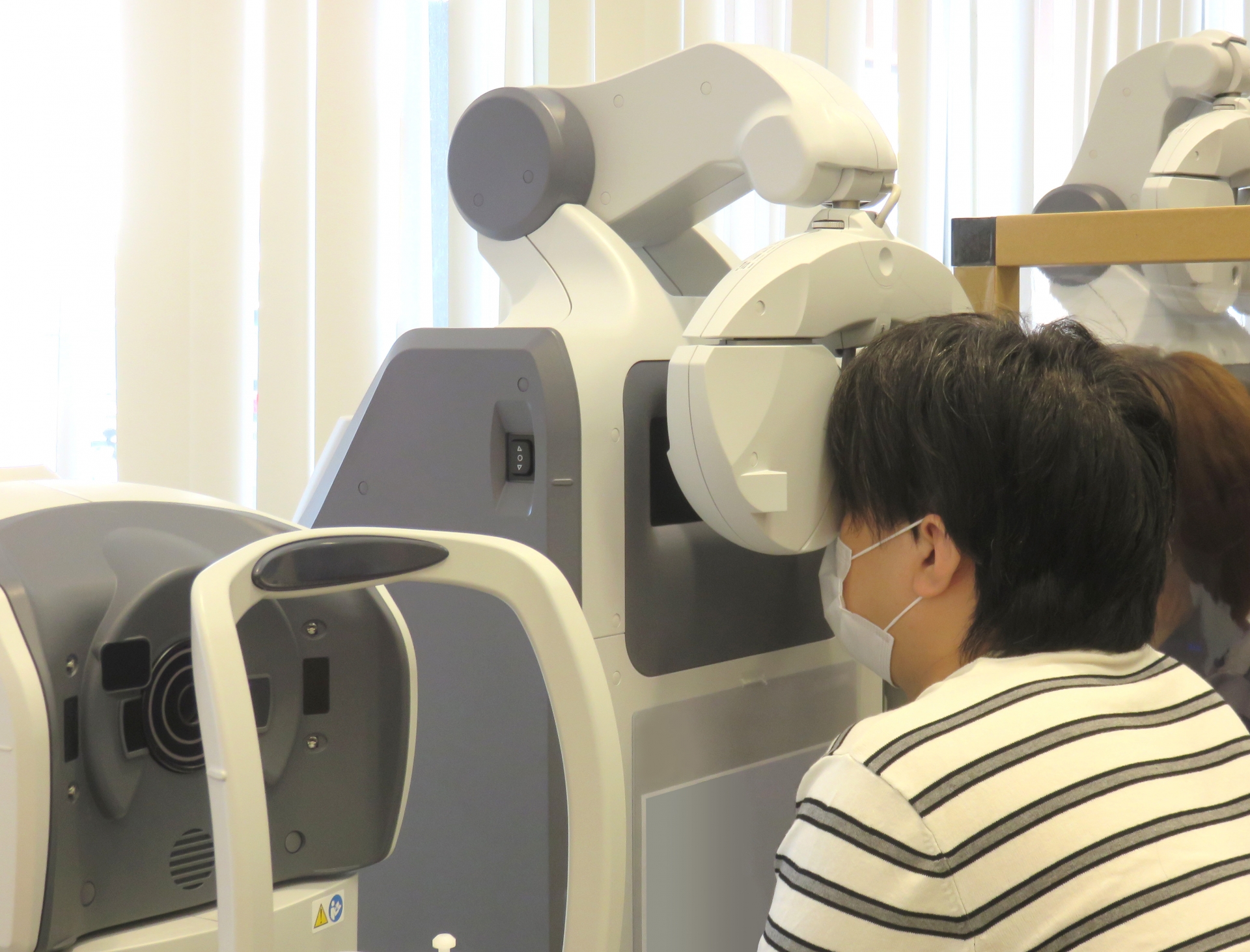

緑内障を早期に発見し、進行を防ぐためには、専門的な検査が欠かせません。眼科ではさまざまな検査を組み合わせて診断を行います。ここでは、主な検査方法について紹介します。

緑内障を早期に発見し、進行を防ぐためには、専門的な検査が欠かせません。眼科ではさまざまな検査を組み合わせて診断を行います。ここでは、主な検査方法について紹介します。

視力検査

緑内障による視力障害の程度や位置を確認するために、視力検査を行います。視力が低下している場合、その原因が緑内障によるものかどうかを見極めます。

眼圧検査

眼圧がどの程度かを測定し、緑内障のリスクを評価します。検査方法には空気を当てて測るノンコンタクト式と、診察室で直接測定するコンタクト式があります。

眼圧が21mmHgを超えると注意が必要ですが、眼圧が高くても発症しない人や、正常眼圧(20mmHg以下)でも緑内障と診断されるケースもあります。

眼底写真による検査

眼底(目の奥の状態)を撮影し、視神経乳頭陥凹の状態を確認します。通常、瞳孔を開く目薬を使用せずに撮影が可能なため、患者さんへの負担が少なく、簡便に検査ができます。

3次元光干渉断層計(OCT)

特殊なレーザーを使って視神経の厚みを確認する検査です。瞳孔を開く目薬は必要なく、眼底の詳細な断層画像を取得できます。OCTを使用することで、従来の眼底検査では見つけにくかった初期の緑内障を発見することが可能です。

視野検査

視野がどの程度欠けているかを測定する検査です。眼科の新しい視野計では、過去のデータと比較して悪化の有無をコンピューターが判断してくれるため、正確な診断が可能です。セルフチェックで確認できる視野検査も、この検査の簡易版といえます。

まとめ

緑内障は40歳以上の20人に1人が発症するといわれており、決して珍しい病気ではありません。しかし初期には自覚症状がほとんどないといわれており、気付かないうちに進行してしまうケースが多く、最悪の場合は失明に至ることもあります。

加齢によってリスクは上がりますが、それ以外にも、遺伝や生活習慣も関わっており、発症原因ははっきりとしていません。そのため、日常生活ではセルフチェックや禁煙、ストレス管理などの対策を意識しつつ、定期的に眼科での検査を受けることが大切です。

緑内障は早期に発見できれば治療で進行を抑えることが可能です。自分の目の健康を守るためにも、検査を欠かさないようにしましょう。

参考文献