生まれつきの緑内障は、遺伝的な要因や発育過程に起因する眼の病気とされています。早期に発症するため適切な治療が必要です。

本記事では生まれつきの緑内障について以下の点を中心にご紹介します。

- 緑内障とは

- 生まれつきの緑内障とは

- 緑内障の検査と治療とは

生まれつきの緑内障について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

緑内障とは

- 緑内障はどのような病気ですか?

- 緑内障は、目の奥にある視神経が障害され、視野が徐々に狭くなる病気です。原因は、眼圧の上昇による視神経への圧迫が挙げられます。

眼圧は、目のなかに存在する房水(ぼうすい)という液体によって維持されており、房水は定期的に入れ替わります。しかし、房水の循環がうまくいかないと、眼球内に房水が溜まり、眼圧が高くなります。眼圧が高くなると、視神経が圧迫され、視野の一部が欠けてしまうのです。

緑内障は、40歳以上の方々に多く見られる病気で、日本では中途失明の主な原因の一つとされています。しかし、初期の段階では症状がほとんどなく、自覚症状がないまま進行してしまうことがあるため、気付かないうちに放置されているケースもあります。実際に治療を受けている方は少なく、40歳を過ぎたら定期的な眼科の検診が推奨されています。

緑内障の進行を防ぐためには、眼圧を管理することが大切です。治療法としては、点眼薬による眼圧のコントロール、レーザー治療、手術などがあり、早期発見と適切な治療が視力を守るために欠かせません。

- 緑内障の症状について教えてください

- 緑内障は視神経がゆっくりと障害される病気で、視野の変化が緩やかに進行するため、視野が欠けても最初はそれに気付きにくいのです。また、片方の目だけで視野が欠けても、もう片方の目や脳がその欠けた部分を補うため、視野の異常を感じることが少ないようです。

また、開放隅角(げんぱつかいほうぐうかく)緑内障では、病気が進行して初めて視野欠損に気付くことが多いようです。眼圧が正常範囲内であったり、軽度な眼圧の上昇にとどまることがあるため、自覚症状がほとんどないといわれています。視野の障害は視力検査で発見されることがありますが、患者さん自身がその変化に気付くことはまれです。

一方、閉塞隅角(へいそくぐうかく)緑内障では、発作が起きる前には眼圧が範囲に保たれているため自覚症状はありません。しかし急性発作が起きると、眼圧が急激に上昇し(40〜60mmHg程度)、視界に異常を感じると同時に強い目の痛みや頭痛が伴います。

緑内障は初期には症状がほとんどないといわれているため、定期的な検査が重要です。早期発見と適切な治療を受けることで、視力の低下や失明を防ぎます。

- 緑内障の原因は何ですか?

- 緑内障の正確な原因はまだ解明されていません。現段階で予測されている要因は眼圧の上昇とされています。眼圧は目のなかにある液体、房水によって維持されています。この眼圧が正常範囲(10〜20mmHg)を超えて高くなると、視神経が圧迫され、障害を受けることがあります。

眼圧が20mmHgを大きく超える状態が続くと、視神経の損傷リスクが高まるとされています。

しかし、緑内障が必ずしも眼圧の上昇だけに起因するわけではなく、眼圧が正常範囲内でも緑内障が発症することがあります。このことから、眼圧以外にも視神経の弱さや、血流の不足、視神経に対する有害物質の影響、免疫系の異常など、複数の要因が関与している可能性が考えられていますが、どれもしっかりとした証拠はまだ見つかっていません。

生まれつきの緑内障

- 緑内障にはどのような種類がありますか?

- 緑内障にはいくつかの種類に分けられます。以下で詳しく解説します。

- 原発緑内障

はっきりとした原因がない状態で発症する緑内障です。眼圧が徐々に高くなる開放隅角緑内障と、隅角が狭くなり眼圧が急激に上昇する閉塞隅角緑内障があります。開放隅角緑内障は進行が遅く、初期段階では自覚症状がほとんどなく、視神経が徐々に障害されます。 一方、閉塞隅角緑内障は急性の発作を引き起こすことがあり、強い眼痛や視力低下を伴います。 - 正常眼圧緑内障

眼圧が正常範囲内でありながらも緑内障が進行するタイプで、日本人に多いとされています。この場合、眼圧の正常範囲でも視神経が障害されるため、検査では眼圧は問題になりません。 - 先天緑内障

生まれつき隅角が未発達であることから眼圧が上昇し、早期に発症するタイプです。小児期に見られ、早期の治療が重要です。 - 続発緑内障

外傷や目の病気、薬剤によって引き起こされる二次的な緑内障です。例えば、ステロイド薬の使用や網膜剥離などが原因となり、眼圧が上昇して緑内障を引き起こすことがあります。

これらの緑内障はそれぞれ原因や症状が異なるため、早期発見と適切な治療が視力を守るためには大切です。

- 原発緑内障

- 生まれつきの緑内障について詳しく教えてください

- 生まれつきの緑内障(先天性緑内障)は、胎児期における隅角の発達異常によって引き起こされる病気です。この異常により、目のなかの房水の排出がうまく行われず、眼圧が上昇します。眼圧が高くなると、視神経に障害が生じ、視力の低下や失明を引き起こす可能性があります。

生まれつきの緑内障は、出産1万〜1万2500人に1人の割合で発症します。生後3ヵ月以内に診断された場合、90%が両目に影響を及ぼします。生後3ヵ月〜3歳の間に診断される場合でも、60%が両眼性となります。

生後1歳までに発症する”早発型発達緑内障”では、眼圧の上昇により眼球が大きくなり、涙が多く出る、光に敏感になる、まぶたがピクピク動く、黒目が白く濁るなどの症状が見られます。治療には、薬物療法では効果が薄いため、早期に手術が必要とされます。

- 生まれつきの緑内障に自覚症状はありますか?

- 生まれつきの緑内障は、乳児期に顕著な症状を引き起こすことが多いようです。例えば、生後1歳までに発症した場合、黒目(角膜)が異常に大きく見えることがよくあります。この現象は、眼圧が高いために眼球が拡大し、角膜が膨らむためです。

また、まぶたがピクピク動く眼瞼けいれんや、涙が多くなることもあります。光に対して極端に敏感になり、まぶしさを感じやすくなる”羞明(しゅうめい)”も見られることがあります。さらに、角膜が白っぽく濁ることもあり、これらは緑内障の兆候として重要です。

乳児の場合、光を嫌がる、涙が異常に多くなる、まぶたがけいれんするなどの症状に気付いた場合には、早期に専門的な検査が必要です。生後3歳までに発症する場合、眼圧が上昇すると角膜が急速に大きくなることがあります。

3歳を超えると眼球が発達し、角膜の成長が止まるため、角膜の拡大は見られなくなりますが、この段階では視力低下などが目立ち、発見が遅れることが多くなります。

片方の目だけに角膜の拡大が見られる場合は発見しやすいですが、両眼に症状が現れる場合には、症状の進行に気付かないことがあるため、定期的な眼科検診が推奨されます。

緑内障の検査と治療

- 生まれつきの緑内障はどのように検査・診断されますか?

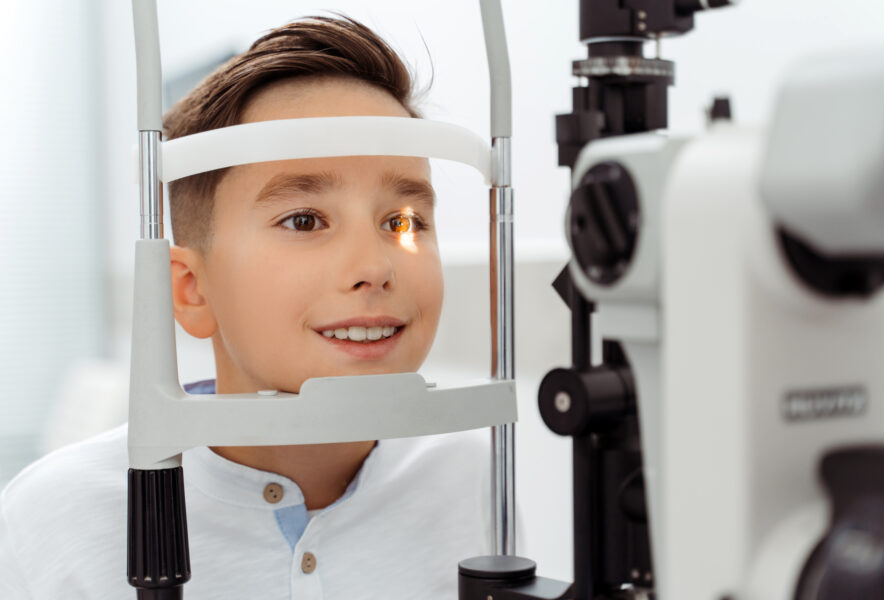

- 生まれつきの緑内障の診断は、眼圧測定を含むいくつかの検査を通じて行われます。眼圧測定は、眼球内の圧力である眼圧を測ることで、緑内障のリスクを知るために大切です。眼圧が高いと、視神経に負担がかかり、視野が狭くなる可能性があります。

この検査では、”TONOREF III”などの機器を使用して眼圧を測定します。場合によっては、眼球を麻痺させる目薬を使用して、精密に測定することもあります。

また、眼の隅角を詳しく観察するための検査も行われます。生まれつきの緑内障の場合、隅角が狭いことがあるため、これを確認することで、治療が必要かどうか、レーザー治療の適応があるかも判断できます。

さらに、目の内部の状態をより詳しく調べるために、散瞳検査(目薬を使って瞳を広げる検査)が実施されることもあります。眼底や水晶体の異常を確認し、視神経の損傷がないかどうかを診断します。

生まれつきの緑内障の場合、片目の視野に異常が生じても、もう片方の目がその情報を補うため、自覚症状に気付きにくいことがあります。そのため、定期的な検査が重要です。検査には15〜30分程度の時間がかかります。

- 生まれつきの緑内障を治療する方法は何ですか?

- 生まれつきの緑内障の治療は、成人の緑内障治療と基本的に眼圧を下げることを目指しますが、乳幼児の場合、薬物療法よりも手術療法が選択されることが多いようです。

薬物による治療効果が低い場合があり、手術で眼圧を管理することがおすすめです。ただし、1回の手術で完璧に眼圧がコントロールされないこともあり、複数回の手術が必要になる場合もあります。治療後は生涯にわたる経過観察が必要です。

早発型発達緑内障の場合、薬物治療では十分な効果が得られないことが多いため、早期に手術を行うことが求められます。主に行われる手術としては、線維柱帯切開術や隅角切開術があり、これらの手術で眼圧を下げられます。

しかし、手術後も角膜の混濁やその他の視機能に障害が残ることがあり、そのために視覚発達を助けるための治療(眼鏡の装用やアイパッチ療法など)が必要です。

編集部まとめ

ここまで生まれつきの緑内障についてお伝えしてきました。生まれつきの緑内障の要点をまとめると以下のとおりです。

- 緑内障は、目の奥にある視神経が障害され、視野が徐々に狭くなる病気のこと

- 緑内障は、視神経がゆっくりと障害されるため、視野の変化が緩やかに進行する。視野が欠けても最初はそれに気付きにくい

- 緑内障の原因はまだ正確には解明されていない

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。