白内障の手術の後に水晶体嚢が混濁してきて、再び白内障のような症状が起こることがあります。このような後発白内障の症状は約20%の確率で発症するともいわれています。

「白内障手術が終わったばかりなのに、また手術が必要なの?」

「安全性が高いとはいえ、何度も目に孔を開けて大丈夫なの?」

など、術後の合併症や再手術が心配で、白内障手術に踏み切れない方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、白内障の手術後に再手術が必要となる原因について解説します。後発白内障など合併症を抑制する眼内レンズも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

白内障で再手術が必要なケースとは?

白内障は、目の水晶体が濁る眼病です。発症すると見えずらさや眩しさを感じてしまうため、根本的に治療するには手術を受ける必要があります。

白内障の手術は、水晶体の濁りを吸引してIOLと呼ばれる人工の眼内レンズを挿入します。以下のような3つのケースでは、術後に再手術や追加矯正の検討が必要になるので注意してください。

まず1つ目は、眼内レンズの位置のずれに対する修正手術です。幸いにも、白内障手術後に水晶体の袋の中に固定した眼内レンズが大きくずれてしまうことは滅多に起こりません。

位置のずれが起こるのは、乱視を治す「トーリックレンズ」を使用した場合が多いです。

トーリックレンズを使った手術後に、急に物が見えにくくなったという場合はレンズがずれている可能性があるので、手術をした眼科を受診して正しい位置にレンズを戻す修正手術を受けてください。

2つ目は、レンズの度数ずれに対する交換手術です。

目の中に入れた眼内レンズの度数が合わなかった場合、術後に眼鏡をかけないと近くも遠くも見えにくいといった「度数ずれ」が起こることがあります。

この場合は、きちんと目に合った度数のレンズに入れ替えが必要なので、なるべく早く手術を行った眼科の執刀医に相談しましょう。

3つ目に、選んだレンズが目に合わない場合の入れ替え手術でも再手術が必要です。

たとえば、「単焦点レンズを入れたけど、思ったより見える範囲が狭くて生活が不便になった」という場合は、ピントが合うところが何か所もある多焦点眼内レンズに入れ替える必要があるでしょう。

逆に、光の眩しさが気になる・どの距離を見ても見えずらいなど、多焦点眼内レンズ特有の不適応症例の場合は、単焦点レンズに入れ替えを検討してください。

白内障の術後合併症

白内障手術は本来、再手術の可能性が低い安全な手術です。白内障以外に眼の病気がなければ、手術を受けるとほとんどの場合は視力が改善します。

しかし、回復して良く見えていたはずの視機能が術後しばらくして低下することがあります。そのような場合は、以下にあげる術後合併症の可能性を疑いましょう。

術後の見え方に違和感や不満がある場合は、なるべく早目に眼科医に相談してください。

前囊収縮

白内障の手術中に丸く切開した水晶体嚢の窓が、術後に小さくなった状態を前嚢収縮といいます。切開した周囲に残った細胞が炎症を起こし、濁りの細胞が増殖することで発症する術後合併症です。

進行しやすいのは手術後6ヶ月以内ですが、巾着を絞るように窓を狭めてしまうことで瞳孔から光が入りにくいため見えにくくなります。

前嚢収縮の場合は、ヤグレーザーという特殊なレーザー光線を照射して切開します。濁った水晶体嚢に孔を開けることで視力は改善され、再発はほとんどありません。

この治療は収縮の程度が強く、レーザーで拡大が不可能な場合には手術も検討されます。

後発白内障

術後に袋の後ろ側にまた濁りが生じることがあり、これを後発白内障と呼びます。術後の半年~数年の間に目が霞む・眩しく感じる・視力が低下するといった症状が現れるかもしれません。

ただ、術後5年で約20%の患者さんに発症するといわれています。このような合併症は、手術の際に薄く残しておいた水晶体の袋の膜(嚢)が濁るために起こります。

白内障の手術では濁りをきれいに除去するものの、細胞レベルではある程度の濁りは残ってしまうでしょう。ほとんどの患者さんは問題なく経過しますが、前述の前嚢収縮と同様に有効な予防方法はまだありません。

進行すると細胞が分裂して増殖し眼内への光の透過性が落ちるため視機能が低下します。濁りを取り除くレーザー治療で対処してください。

眼内レンズ偏位

白内障の手術後に、挿入した眼内レンズの位置がずれてしまうことを医学用語で「眼内レンズ偏位」と呼びます。

原因は後嚢破損などの術中トラブルのほかに、術後の外傷や前嚢収縮に伴うトラブルなどが考えられます。対処法としては、ピロカルピン点眼液をさして経過を観察をしてください。

再手術による眼内レンズの位置の補正が必要な場合もあるので、手術を担当した眼科医に相談しましょう。

眼内レンズ脱臼

白内障手術後に、様々な理由から水晶体嚢内に眼内レンズを固定できない場合があります。これを眼内レンズの脱臼と呼びますが、視力の低下が進むため眼内レンズを縫いつける再手術が必要になります。

白内障手術後に突然視力が悪化した場合はすぐに眼科を受診してください。

IOL混濁

IOLとは、白内障の手術後に眼内に固定する人工レンズです。この眼内レンズがカルシウム沈着などによって、時間の経過とともに混濁してくることがあります。

混濁の程度によっては交換が必要ですが、最近の眼内レンズは混濁しにくい素材が使われているためほとんど心配はありません。非常に稀な合併症と考えられます。

視機能低下

白内障手術の術後早期に起こる網膜の浮腫みによって、視力が低下することがあります。手術後に眼科医の指示を守らない場合や、糖尿病網膜症を有する場合に多い合併症です。

手術後安定するまでは指示通り点眼をして、注意事項を遵守し、定期健診も受けるようにしましょう。

後発白内障の症状は?

白内障手術を受けてしばらくたつと、元々水晶体が入っていた袋(水晶体嚢)が混濁してくることがあります。これを後発白内障と呼び、再び視力が低下することがあります。

後発白内障は、数ヶ月から数年以降に発症することが多く、水晶体嚢内部の水晶体上皮細胞が変性することで視力低下や見えにくさ・目のかすみなど白内障に似た症状です。

徐々に濁りが進行した場合は自覚症状が少ないため、判りにくい場合もあるかもしれません。

また、術後早期に注意したいのは「術後眼内炎」という感染症です。特に術後1週間は傷口が不安定なので、手術した部分を触らない・濡らさない・目薬をきちんとさすなど眼科医の指示を守って生活してください。

手術後のクリアな視界が霞んできたり、視力の低下が見られたりするときは後発白内障が疑われますので眼科を受診して診断を受けましょう。後発白内障でレーザー照射によって視力が回復した場合は、再び後発白内障になることはほとんどありません。

後発白内障の発症率が高くなるリスク要因

後発白内障になりやすい方の特徴は、まだ明確になっていません。新陳代謝が活発な若いうちは、水晶体上皮細胞の増殖率が高いため、高齢の方よりも若い方に発症しやすい傾向があるとされています。

以下に、後発白内障の発症率が高くなるリスク要因について解説しましょう。

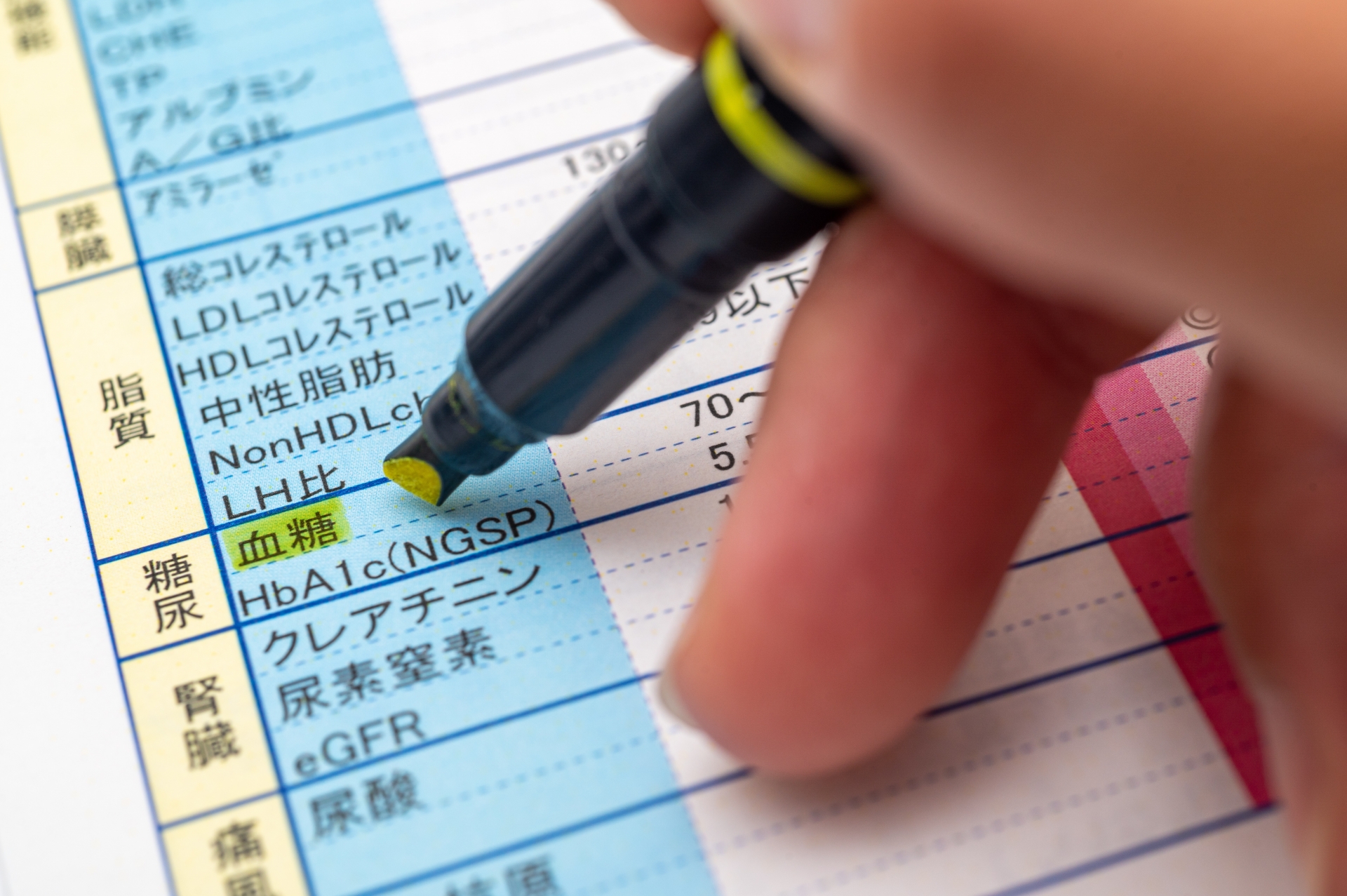

糖尿病

糖尿病の方は、白内障が起こりやすいといわれています。具体的には、糖尿病をHBA1cが7.0を切る良い状態にコントロールしてから手術を受けてください。

糖尿病のコントロールが不十分だと、白内障手術後に網膜症が悪化する恐れがあります。糖尿病網膜症の方は、術後に後発白内障が発症しやすいという報告もあるので注意しましょう。

また、白内障手術を受ける際には「糖尿病性白内障」と呼ばれる糖尿病の方が併発しがちな眼疾患について、その特徴や注意点を知っておく方が良いでしょう。症状としては、血糖値の上昇とともに黒目に濁りが現れます。

また、通常の白内障よりも進行が早い傾向にあるのが特徴です。白内障を発症するような年齢に達していない20~30代の方でも罹患のリスクがあることも覚えておいてください。

ぶどう膜炎

ぶどう膜に炎症がある状態を「ぶどう膜炎」といいますが、ぶどう膜炎の方も術後に後発白内障が発症しやすい傾向があるとされています。自覚症状としては、眼のかすみや痛み・結膜の充血・ものが歪んで見える・飛蚊症と呼ばれる症状などがあります。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎も後発白内障の発生率が高くなる要因の1つといわれています。アトピー性皮膚炎の治療に使用されるステロイド剤の副反応ではないかと考えられていますが、はっきりとした因果関係は判っていません。

また、水晶体上皮細胞の増殖率が高いことから、発症は高齢の方よりも新陳代謝が活発な若年者に多い傾向があるといわれています。

アトピー性皮膚炎の症状が重く、患っている期間が長い方は、後発白内障の発生率が上がるので眼科医に相談してください。また、術後は、アトピー性皮膚炎のかゆみから目の周りをこすったり触ったりしないよう注意しましょう。

先天白内障

先天性白内障は、遺伝や母胎内感染が原因で生まれつき水晶体が濁っている状態の方のことです。未熟児網膜症のほかに、網膜色素変性症なども原因の病気です。

ただし、最近の研究では「少なくとも2歳以上ではかなり安全にIOL挿入術が行われ、良好な視力が回復する」との報告もあります。

強度近視

近視の度数が-6.00D以上の方は、強度近視に分類されます。強度近視など基礎疾患を持つ方は、術後に後発白内障が発症リスクが増加するといわれています。

強度近視眼の白内障に対する眼内レンズ移植後の報告書によれば、「術後合併症としては、網膜剥離が1眼(1.75%)および後発白内障が5眼(8 .77%)に認められた」とあるので、参考にしてください。

強度近視の方は網膜が薄いので、術後から1年の間は定期検査をきちんと受け、眼底に異常がないか診てもらいましょう。

眼内レンズ交換の手術方法

目を断面で見ると、透明な角膜・虹彩・水晶体という順に並んでいます。

白内障の手術では、袋状になった水晶体の前側にレーザーで丸く穴を開け、そこから水晶体の中の濁りを除去します。

水晶体はカメラでいうところのレンズの役割を果たしており、除去された状態ではものをはっきり見ることができません。

そこで、濁りが取れた「水晶体嚢」と呼ばれる水晶体の袋の中に直径6ミリほどの人工の眼内レンズ(IOL)を挿入して、手術終了となります。

手術後は見え方に満足する方も多く、早い段階で視力回復を実感できるでしょう。不幸にして再手術を防ぐため、以下のポイントに注意して大切な目を守ってください。

- 手術後しばらくは目をこすらないように注意する

- 眼科医の指示通りに目薬をさす

- 運転・過激なスポーツなどは眼科医が許可するまで控える

- 何もないとしても定期健診に通院して目の検査を受ける

後発白内障の発生を抑制する眼内レンズ

後発白内障といった白内障手術後の合併症を防ぐには、以下のポイントが大切です。

- 手術中は、濁った粘弾性物質を十分に除去する

- 手術直後は、水晶体嚢と眼内レンズの間に水晶体の細胞が入らないよう注意する

これらの観点から、現在の眼内レンズは光学部と目の中で固定する2つの支持部が一体化しています。また、眼内レンズの表面や光学部のエッジ形状を変えることで、水晶体囊と眼内レンズが早期に接着するようなレンズも開発されてきています。

以下に、後発白内障の発生を抑制する眼内レンズを紹介しますので、なるべく再手術したくないという方も参考にしてください。

光学部エッジ形状がシャープな眼内レンズ

光学部エッジ形状をシャープにした眼内レンズは、直角的なエッジによって水晶体後嚢にシャープな屈曲と皺壁が形成されます。そのため上皮細胞が増殖しても後発白内障の発生を抑制できるといわれています。

また、ハイドロホビック(Hydrophobic)という新しいレンズ素材を採用したことで、後発白内障の発生を抑制する効果が期待できます。合併症リスクを減らしたい・見える範囲を広げたいという方は選択肢に入れてみましょう。

水晶体囊とIOLが早期に接着する眼内レンズ

最近の眼内レンズの質は劇的に向上しており、レンズの光学部(丸い部分)のエッジ形状だけでなくレンズの表面を変えることで、水晶体囊と眼内レンズが早期に接着するよう改良されています。

球面レンズから非球面レンズに変化した、このようなカッティング技術の向上によって、白内障手術後の後発白内障のリスクも軽減できるようになりました。そのような眼内レンズを選択することも、後発白内障や前嚢収縮など合併症を抑制する有効な手段でしょう。

まとめ

今回は、白内障手術後に再手術が必要となる場合の原因などについて解説しました。

後発白内障は、術後半年~5年以内に約30%の割合で発症するといわれています。眼内レンズの形状を工夫したものを採用することで抑制は可能ですが、現在のところ完全な予防法はまだありません。

白内障手術は再手術可能なやり直せる手術ですが、目に負担をかけたくないため、できれば一生に一度で済ませるのに越したことはありません。

そのためには、術前の入念なカウンセリングが大切なのはもちろん、自分に適切な眼内レンズ選びが再手術を抑制する重要なポイントとなるでしょう。

また、今回ご紹介したようなIOL光学部エッジ形状をシャープにした眼内レンズは、上皮細胞が増殖しても後発白内障の発生を抑制できるといわれています。

合併症が起こったとしても癒着が始まる前なら、なるべく目に負担をかけない方法で安全に再手術ができます。本記事を参考に、長きに渡って愛用できる眼内レンズを検討してみてください。

参考文献