みなさんは「視界に糸くずのようなものがみえて、眼をこすっても治らない」という経験はないでしょうか。

その症状は、実は眼に入ったゴミではなく「飛蚊症」という病気かもしれません。

今回の記事では、飛蚊症の症状・原因となる病気・治療方法などについて紹介しますので、受診を考える際の参考になさってください。

黒いものが飛んでみえる「飛蚊症」とは?

飛蚊症とは、実際には目にゴミが入ったり目の前に異物があったりするわけではないにもかかわらず、黒い浮遊物がみえる症状です。

この浮遊物があたかも蚊が飛んでいるようにみえることから、この症状は飛蚊症(ひぶんしょう)と名前づけられました。

浮遊物がみえるタイミングは、晴れた日の空・白い壁など明るい場所をみたときが多いといわれています。

飛蚊症の原因とは?

次に、飛蚊症の原因について解説します。眼にゴミが入っていないにもかかわらず、目の前に浮遊物がみえるのはなぜなのでしょうか。

私たちの眼球は、内部がゼリー状の透明な物質で満たされています。このゼリー状の部分を硝子体といい、瞳から入った光は硝子体を通って網膜に届く仕組みです。

しかし、この硝子体が何らかの原因で濁ったり異物が浮いていたりすると、瞳から光が入ってきた際に網膜には異物の影が写ります。

この影が、飛蚊症でみえている浮遊物です。

硝子体の濁りには、身体の機能・組織の働きなど「生理的な原因」によって自然に起こるものと、「病的な原因」によって引き起こされるものがあります。

ここからは、それぞれの原因について詳しく解説していきます。

生理的な原因による飛蚊症

飛蚊症の原因のうち、まずは生理的な原因について解説します。病気ではないのに視界に異物がみえてしまうのはなぜなのでしょうか。

加齢による飛蚊症

硝子体は本来、光を通すように透明な物質です。しかし、年齢を重ねるとともに硝子体そのものが変質して濁りが生じ、飛蚊症の原因となります。

また加齢とともに硝子体がしぼむことで、今まで眼の内側にある網膜とぴったり接していた硝子体が、少しずつ網膜から剥がれます。

網膜から剥がれた硝子体の後部には、しぼんだ紙風船のように凹凸がみられ、この凹凸の影が網膜に映ることも飛蚊症の原因です。

硝子体の濁り・萎縮は徐々に進行するため、それに伴って飛蚊症の症状も進行します。

患者さん自身は症状を煩わしいと感じるかもしれませんが、進行が緩徐であれば治療は不要なケースが多いでしょう。

ただし、硝子体剥離が起こる過程で網膜が引っ張られて、網膜剥離・網膜裂孔という病気を引き起こすことがあるため注意が必要です。

もし、飛蚊症の症状が急激に進んだと感じたら、眼科を専門とする医師に相談することをおすすめします。

先天性の飛蚊症

胎児の硝子体には血管が通っていますが、母胎の中で身体ができあがっていく過程で硝子体内の血管は消失するのが一般的です。

しかし、この血管の組織などが出生後も水晶体の中に残っていることがあります。そうした組織が網膜に映ることが先天性飛蚊症の原因です。

先天性の飛蚊症は症状が軽いことが多く、また進行の可能性も低いため、治療が必要ないと判断されるケースが多いでしょう。

病的な原因による飛蚊症

ここまでは、治療の必要性が低い「生理的な原因」について解説してきました。しかし、中には病気のサインとして現れる飛蚊症もあります。

ここからは、飛蚊症の原因となる病気についてみていきましょう。

網膜裂孔

網膜裂孔とは、網膜に穴が開いたり亀裂が入ったりした状態です。中高年の方に多くみられる網膜裂孔の原因としては、硝子体剥離の際に網膜が引っ張られることが挙げられます。

一方、若い方が網膜裂孔を起こす原因としては外傷が多いとされています。いずれも痛みを伴わないため、自覚症状は飛蚊症のみという方も多いでしょう。

ただし網膜裂孔が進行すると、次に紹介する網膜剥離につながるため注意が必要です。

また、網膜裂孔に似た病気として黄斑円孔が挙げられます。黄斑円孔は、加齢に伴う網膜裂孔と同様に硝子体剥離の際に網膜に穴(円孔)が開く病気です。

黄斑とは網膜の中心部のことで、この部分に映る像は私たちにとってちょうど視野の真ん中にあたります。

そのため、黄斑が障害されると注目したい視野の中心部がはっきりみえない・歪んでみえるなどの症状が現れ、視力に大きな影響が出るでしょう。

この黄斑円孔の場合も、網膜裂孔と同じく硝子体剥離を伴うため飛蚊症を自覚する患者さんがいます。

網膜裂孔に対しては、レーザーで網膜を凝固させて空いた穴が広がるのを防ぐ治療を行うことがあります。

網膜剥離

網膜剥離は、上記の網膜裂孔が進行して網膜が剥がれてしまった状態をいいます。網膜剝離では、飛蚊症と視野が欠ける現象がよくみられる症状です。

網膜剥離を放置すると、剥がれていた網膜に栄養が行き届かず視細胞が死滅するため、治療をした後も視力障害が残る可能性があります。

網膜剥離は失明につながることもある病気なので、急に視界の一部が黒くなるなどの症状を感じたら、早期に眼科を受診しましょう。

網膜剥離の主な治療方法は手術で、レーザーでの網膜凝固・硝子体手術などいくつかの選択肢があります。

その選択肢の中から、剥離の進行度・症状などによりどのような手術を行うかを決めていきます。

強度近視

近視の進行には、眼球の奥行き(軸長)が関連しているといわれています。

眼球は球形と認識されがちですが、成長するにつれて眼球の軸長は変化します。その中で、軸長が長くなりすぎてピントが合わなくなった状態が近視です。

近視が強度の場合、眼球が変形する過程で網膜に負担がかかり網膜裂孔・硝子体の剥離・混濁が起きることがあります。

このため、強度近視の方は飛蚊症を自覚した場合には特に早めに眼科を受診しましょう。

硝子体出血

硝子体の中には血管がありませんが、周囲の血管が破れて出血した際に硝子体の中に血液が入り込んだ状態が硝子体出血です。

硝子体出血の原因としては、外傷・糖尿病・高血圧などが挙げられます。

治療の基本は安静にして血液の吸収を待つことですが、血管がもろくなりがちな糖尿病・高血圧の方は再発防止のために基礎疾患の治療も大切です。

出血が多い・出血を繰り返すなどの場合は、出血の元となる血管を凝固させたり、出血で濁った硝子体を除去するための手術を行うこともあります。

ぶどう膜炎

ぶどう膜とは、眼球を構成する組織の中で虹彩・毛様体・脈絡膜の総称です。ぶどう膜の炎症は硝子体を濁らせることがあり、飛蚊症の原因になり得ます。

ぶどう膜炎の原因としては細菌・真菌・ウイルスなど外部からの感染のほか、サルコイドーシス・ベーチェット病・原田病などの炎症性疾患が代表的です。

ぶどう膜炎の治療方法は、ステロイドなどの抗炎症薬による薬剤療法が中心です。原因・炎症の部位・症状などによって薬の種類・投与方法を検討していきます。

飛蚊症の症状

飛蚊症の症状については記事の冒頭でも少し触れましたが、もう少し詳しく解説していきます。

また、飛蚊症とともに現れることがある症状の中で、注意すべき症状についても確認しておきましょう。

視界に浮遊物がみえる

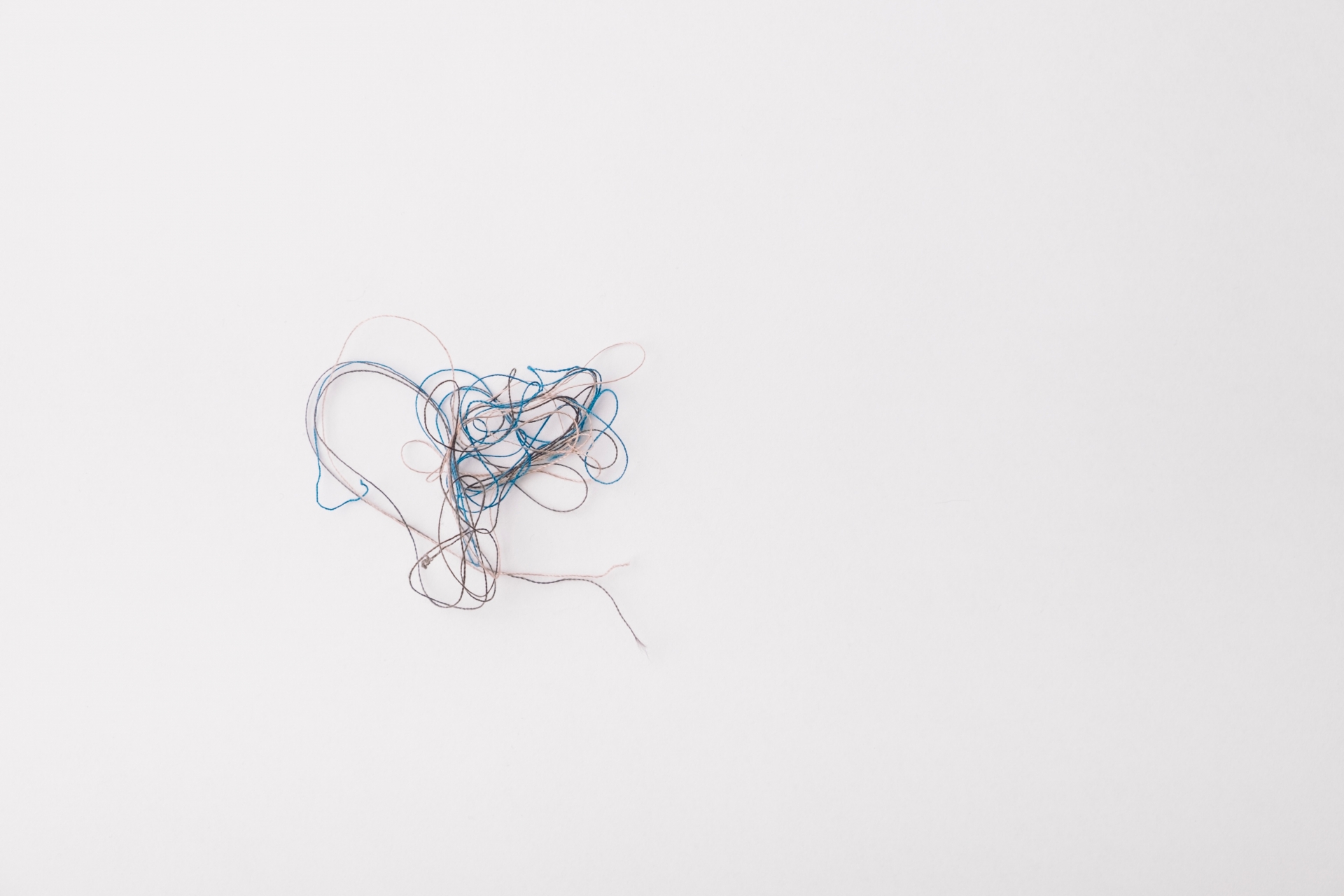

飛蚊症の症状は「視界に黒い糸くずのような浮遊物がみえる」と表現されることが多いですが、浮遊物の形状は下記のように患者さんによってさまざまです。

- 糸くず状

- 虫状

- 煙状

- ゴマ粒状

- カエルの卵(チェーン)状

暗い場所よりも明るい場所の方が浮遊物がはっきりみえるといわれていますが、これは浮遊物のようにみえるのが硝子体の濁りなどの「影」だからと考えられます。

また、首を動かさずに視線だけを動かすと、浮遊物も視線の動きに従って視界の中で移動するのも飛蚊症の特徴です。

視界の中の黒い点が増えた

加齢など生理的な原因による飛蚊症はゆっくりと進行するものですが、病的な原因の飛蚊症では、浮遊物の量・形が急に変化する場合があります。

特に、視界の中の浮遊物が急激に増えた・浮遊物のみえかたが変わったと感じたら、原因となっている眼科疾患が悪化している可能性があるため早めに眼科を受診しましょう。

視野の一部が欠けている

飛蚊症を自覚した後に下記のような症状が現れた場合、網膜裂孔が進み網膜剥離に陥っている可能性があります。

- 視野の一部が黒く穴が開いたように欠ける

- 黒いカーテンを閉めたように視界の一部が欠ける

- 視界の上から黒いものが落ちてきたようにみえなくなる

ただし、両眼で物をみていると網膜剥離が起きていない方の目で視野が補われるため、視野が欠けていることに気付きにくいでしょう。

みえかたに違和感をおぼえたら、手などで片目を覆って左右それぞれの眼でどのようにみえているかチェックすることが、網膜剥離を早期発見するポイントです。

急に視力が下がった

飛蚊症を伴う病気の中には、視力を急激に低下させるものもあります。

例えば、網膜剥離の症状としては視野の一部が欠けたように感じる「視野欠損」が有名ですが、中には視力低下を感じる方もいるでしょう。

また、網膜剥離と同じく網膜が障害される黄斑円孔の場合も、視界の中心がみえにくい・物が歪んでみえるなどの症状が現れます。

こうした網膜の病気を未治療のまま放置すると、失明・さらなる視力低下につながりかねません。

飛蚊症に加えて現れる急激な視力低下は、原因となっている病気が進行したサインと考えて早めに眼科を受診することをおすすめします。

飛蚊症の治療方法とは?

ここまでの内容で、飛蚊症の中には治療を要さない生理的なものと、早期の治療が推奨される病的なものがあることがご理解いただけたでしょうか。

では、飛蚊症で眼科を受診して「治療が必要」とされた場合はどのような治療を行うのでしょうか。

今回は、網膜光凝固術・網膜硝子体手術という2つの手術について説明します。

網膜光凝固術

網膜光凝固術はレーザーを使用した治療方法です。網膜の損傷・病気の部分にレーザーを照射することで凝固させ、病気の進行を抑制する効果が期待できます。

また、レーザーでもろい新生血管を退縮させたり薄くなった網膜を凝固させることで、新たな硝子体出血・網膜裂孔のリスクを減らすなど予防的治療も可能です。

飛蚊症の原因となる病気の中では糖尿病性網膜症・硝子体出血・網膜裂孔などに対して網膜光凝固術が適用される可能性があります。

ただし、網膜光凝固術はあくまでも視力の改善ではなく、症状の進行抑制・予防を目的とした治療です。

また、診断名が同じであっても患者さんの症状・状況により、手術が適用とならない場合もあります。

飛蚊症で下記に当てはまる方は、まず眼科を専門とする病院で治療の相談をしてみてはいかがでしょうか。

- 飛蚊症の浮遊物の数が急に増えた

- 糖尿病・高血糖といわれたことがある

- 飛蚊症以外にもみえかた・視力に異常を感じている

- 視界が急に暗くなったと感じる

- 眼球に強い外的衝撃を受けて飛蚊症になった

網膜硝子体手術

網膜硝子体手術は、濁った硝子体などを除去するための治療です。眼球に小さな穴を開けて行う手術で、多くの場合は局所麻酔を使用します。

具体的には、取り除きたい部分の硝子体を細いカッターで切除して、挿入した吸引器で除去していく手術です。

硝子体が除去されて少なくなるため、吸引と同時に人工の眼内液を注入することで硝子体を補い眼圧を保ちます。

治療する疾患によって、最後に眼内液をガスに入れ替えたり、必要に応じて硝子体の除去だけでなくレーザーによる凝固を併せて行ったりする場合もあります。

変質・出血により濁った硝子体そのものを除去する治療のため、網膜硝子体手術をすることで飛蚊症・視力低下を改善する効果が期待できるでしょう。

飛蚊症の原因となる病気の中で網膜硝子体手術の適用となる可能性があるものは、硝子体出血・糖尿病性網膜症・黄斑円孔・ぶどう膜炎などです。

これらの病気でよくみられる自覚症状には下記のようなものがあるため、当てはまるものがある方は眼科に相談することをおすすめします。

- 飛蚊症の浮遊物の数が急に増えた

- 視界が急に暗くなったと感じる

- 糖尿病・高血糖といわれたことがある

- 急激に視力が落ちた

- 物が歪んでみえるようになった

まとめ

飛蚊症は痛みを伴わないため、症状が気になっても「年のせいではないか」と受診に至らない方も多いかもしれません。

しかし、飛蚊症には加齢・先天性の原因による緊急性の低いものだけでなく、網膜剥離など早期の治療が推奨される病気と関連しているものもあります。

そのため、結果的には治療が必要なくとも、自分の飛蚊症が加齢によるものか病的なものかを知るために受診をすることは眼の健康を保つために重要です。

飛蚊症の症状・みえかたの変化などが気になったら、まずは眼科を専門とする医療機関に受診してみましょう。

参考文献